ハチの種類と特徴

刺傷事故につながる蜂は、アシナガバチとスズメバチです。

餌となる昆虫等を「狩り」、女王蜂と多数の働き蜂で営巣する「社会性」を持ちます。

| 狩りバチ | 花バチ | |

|---|---|---|

| 社会性 | アシナガバチ、スズメバチ | ミツバチ |

| 単独性 | ドロバチ | クマバチ |

ミツバチは社会性の蜂ですが、花粉と蜜を採取する「花バチ」のため性格が温厚で、無防備に刺激を加えなければ刺傷には繋がりません。

社会性の種は少数で、多くの種が雌蜂1匹で営巣活動する「単独性」の蜂に該当します。

身近な例では、ドロバチやクマバチが挙げられます。

ドロバチは狩りバチですが、単独性の蜂は攻撃性が低く、働き蜂がいないためスズメバチのような集団攻撃はありません。

※ 全ての蜂の雌には針があり、直接触れば刺されるケースがあります。

刺傷性のハチ

関東圏にはスズメバチが7種、アシナガバチが11種生息しています。

その種類により攻撃性が異なり、働きバチの数、営巣場所に違いがあります。

巣の特徴 至る場所に営巣、巣盤が見えシャワーヘッドのような形状

ピーク時 巣の大きさ 10~20cm、働きバチ:50~150匹

警戒範囲 50cm

ミツバチと並び、よく目にするハチです。

巣に近づいてもほとんどの場合は攻撃をしてきませんが、振動を与えると飛び散り刺されるケースがあります。

体格の大きなセグロアシナガバチ・キアシナガバチに刺されると、痛みはスズメバチ並みです。

巣の特徴 軒下・垣根の中などに営巣、マーブル模様で球面状

ピーク時 直径25cm、働きバチ: 200匹

警戒範囲 2メートル

生活圏に最も多く生息するスズメバチです。

秋口になると新女王バチが羽化するため、防衛本能が高まり攻撃的になります。巣に近づくと周囲を旋回しながらアゴを鳴らし威嚇します。

スズメバチの威嚇は警告信号ですので、攻撃の対象になる前に巣から離れてください。

巣の特徴 木の根元や茂みなどの地中、樹木の洞

ピーク時 500 ~ 1,000匹

警戒範囲 10メートル

攻撃性が群を抜いて高く、巣の近くでなくとも、餌場では単独で攻撃することがあります。

針が7mmと長く、毒の種類と量が多い為、非常に危険です。

巣の特徴 高所・閉所至る場所に営巣、開放系の巣はコガタスズメに似た球状~釣鐘状

ピーク時 巣が巨大化すると、1,000匹を超える

警戒範囲 10メートル

警戒性が最も高いスズメバチで、巣の表面には見張りが複数たかっています。

春先に女王バチは石垣の隙間等の閉狭所に営巣をしますが、7~8月になると働きバチの数が増え巣が手狭になり、広い場所に新たな巣をつくる引越の習性があります。

報道される大きな刺傷事故は、主にキイロスズメバチによるとされます。近々では、北海道のテニスコート・岐阜県のマラソン大会の事例が挙げられます。

巣の特徴 至る場所に営巣、特に遮蔽空間に営巣傾向

ピーク時 500 ~ 1,000匹

警戒範囲 5メートル

キイロスズメバチ同様に7~8月に引越の習性があります。

他のスズメバチと異なり、日中だけでなく夜間にも活動します。

巣の特徴 壁の中、床下など遮蔽空間に営巣

ピーク時 50 ~ 100匹

警戒範囲 2メートル

オオスズメバチに次いで体格が大きい種で、アシナガバチの巣を襲う習性があります。

スズメバチの中では巣の規模が小さく攻撃性も低いのですが、威嚇性が強くまとわりつくように旋回されます。

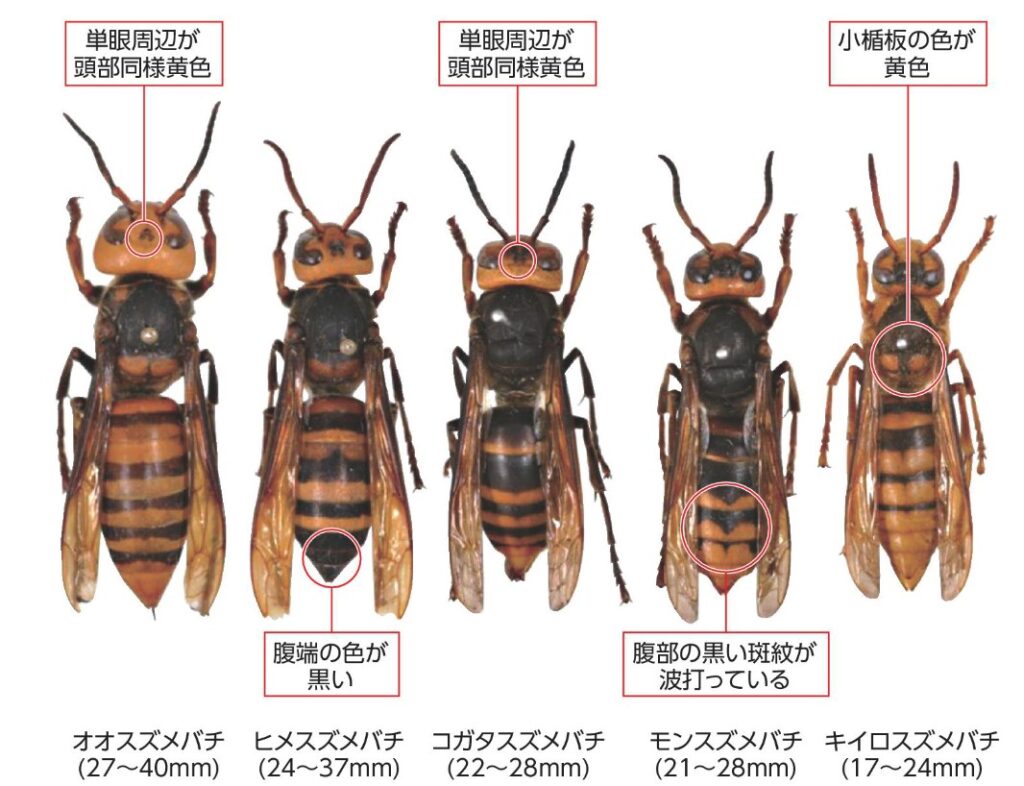

スズメバチの種類の比較

写真:東京都環境局より

| 種類 | 営巣場所 | 営巣例 | 警戒範囲 | ピーク時 | 追跡距離 |

|---|---|---|---|---|---|

| オオ スズメバチ | 地中:7割 木洞:3割 | 木の根本・茂みの中 雑木林・山林 | 10m | 500匹 | 40m |

| キイロ スズメバチ | 遮閉:5割 開放:5割 | 壁内・天井裏・物陰 高所・軒下・枝先 | 10m | 1,000匹 | 40m |

| モン スズメバチ | 遮閉:9割 開放:1割 | 壁内・天井裏・木洞 倉庫内など暗所 | 5m | 500匹 | 20m |

| コガタ スズメバチ | 開放:10割 | 軒下・枝先・垣根 | 2m | 200匹 | 10m |

| ヒメ スズメバチ | 遮閉:10割 | 壁内・天井裏・木洞 床下など暗所 | 2m | 50匹 | 10m |

花バチ、単独性のハチ

写真は、女王蜂が巣の働き蜂を連れた大群の塊です。(分蜂現象)

分蜂群は営巣場所を探すために短期間で移動を繰り返しますが、3日以上留まっていたら、近隣に巣をつくっている可能性があります。

ミツバチの巣は女王蜂が代替わりして、複数年維持されます。

建屋内に営巣されると、蜜が垂れ落ち建物被害が生じます。

ソフトボール大の巣を地面の穴・建屋の閉所等に営巣します。

巣には最大100匹の働きバチがいます。

女王蜂以外は越冬せず、巣は次年に再使用されません。

花バチでミツバチよりも温和な性格とされています。トマトやイチゴ等の受粉の為に、ビニールハウス内で飼育されます。

体格と羽音が大きく危険を感じますが、花バチですので温和な性質です。

メスの成虫1匹が木に2cm程のトンネルを開けて巣を作り、初夏に約8個の卵を産みます。

幼虫はその年の7月頃に羽化し、羽化後もしばらく親から給餌され育てられます。

子の集団は巣の中で越冬し、次年も巣を再使用するケースがあります。

寿命は1年~3年とされています。

壁面や竹の穴等に泥を使い巣をつくります。7月頃から巣に幼虫の餌となる昆虫を貯めた後に産卵し、巣の入口を塞ぎます。以降、巣から離れて過ごします。

巣の中の卵は越冬を経て、初夏に羽化し成虫になると、巣に穴を掘り空けて外へと出ていきます。

成虫の寿命は、暖かい期間の半年弱です。